サンブル族 の基本情報

サンブル族 (Samburu) は、ケニア北部に暮らす少数民族。

牧畜民族で、マサイ族ととてもよく似た文化を持っています。

→マサイ族についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

ただ、日本語での情報はほとんどなく、旅に出る前に調べても、出てくるのは英語の断片や数枚の写真だけ。

それでもどうしても会ってみたくて、ナイロビでいろんな人に写真を見せては「この民族、今もこの格好してるの?」と聞きまくっていました。

そしてある日、まさかの偶然で「サンブル族本人」と出会い、そのまま彼の実家にホームステイすることに…。

このページでは、ネットには載っていない、リアルなサンブル族の暮らしと文化を、私の体験をもとにまとめていきます。

人口と言語

現在、サンブル族として数えられている人の数はおよそ33万人ほど。

ケニアの「サンブル県」を中心に暮らしていて、言語は「サンブル語(Samburu language)」と呼ばれるMaa語系の言葉です。マサイ族が話すマサイ語とかなり近く、言語的には兄弟のような関係。

都市部に出た人の中にはスワヒリ語や英語を話す人もいますが、村の中では基本的にサンブル語しか通じません。

私がホームステイした村でも、英語が通じる人はほとんどいませんでした。

歴史

サンブル族はマサイ族とルーツを同じくする民族で、もともとは「ロイコプ(Loikop)」という広域グループの一部でした。

19世紀頃に分裂し、現在のように独立した民族として暮らすようになったと言われています。

マサイ族ほど外部に知られることはなく、観光開発の影響も少ないため、伝統的な文化や生活様式が今も色濃く残っているといわれています。

参考:Wikipedia(英語)

https://en.wikipedia.org/wiki/Samburu_people

外見的特徴・衣装の特徴

伝統的な衣装は、マサイ族ととてもよく似ていて、男性は腰にカンガ(布)を巻き、女性はビーズのネックレスを何重にも重ねて身につけるスタイル。

…なんですが、実際に行ってみるとちょっと違っていて、

普段はTシャツにマサイシュカ(マサイ族が巻いてる布)のようなものを巻いて、手首や足首にビーズ装飾をつけている程度の人がほとんど。

首にぐるぐる巻きのビーズをつけている女性は、私が見た限りでは全体の5%以下。

ただし、セレモニーのときには全身をカラフルに着飾って、めちゃくちゃ華やかになります。

サンブル族の恋愛観

恋愛に関しては、伝統的に親が結婚相手を決めることも多い文化ですが、近年は都市部を中心に恋愛結婚も増えているようです。

ただ、私がホームステイした村では一夫多妻制が今も残っていて、ホストファミリーのスティーブンのお父さんも、複数の妻とたくさんの子どもたちを持つ大家族でした。

結婚や恋愛よりも、家族・親戚とのつながりの方が圧倒的に大事にされている印象です。

家族観

サンブル族の家族観は、とにかく**“つながり”が濃い**。

お父さんは3人の妻を持ち、子どもが8人以上。

おやつの時間には母たちが一緒にお菓子をあげていたり、年上の兄弟たちが小さな子どもを見守っていたりして、家族全体で子どもを育てているような雰囲気がありました。

私も親戚のおうちを4軒くらい一緒にまわったのですが、その道中でも何人もの親戚に遭遇。

ほんまに親戚が多い、多い…!

暮らしのスタイル

村の暮らしは、牛やヤギと一緒に生きる毎日。

朝は「モ〜〜」「メェェ」「コケコッコー」という声とともに目覚め、家のすぐ裏には牛たちがいて、壁も牛のフンでできています。

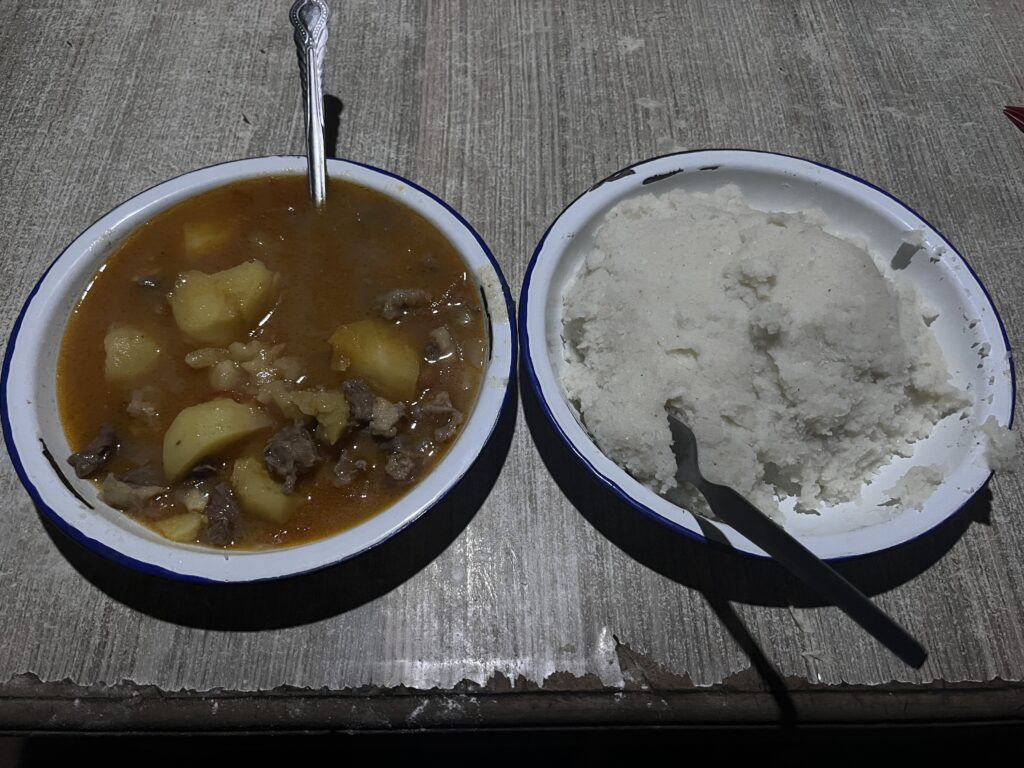

ごはんは2泊3日のホームステイの間、毎日、にんにく・玉ねぎ・トマト・じゃがいもなどを使った煮込み。

肉は鶏肉や牛肉が出てくることもあったけど、たぶん“お客さん用”の特別メニュー。

主食は白米かウガリ(とうもろこし粉を練った東アフリカの主食)で、私は高校時代に社会科で習って以来のウガリにテンション上がりました。

出会った日・場所

この出会いのきっかけは、まさかの「洗濯物事件」でした。笑

ナイロビに滞在していたとき、ある日洗濯してもらったパンツが見当たらなくて、宿のセキュリティであるスティーブンと一緒に探していたら…

なんと彼が「サンブル族」だったことが判明。しかも「3日後に実家に里帰りするけど、一緒に行く?」と。

え、そんなことある? 強運すぎる…!

チィが実際に見たサンブル族のリアルな暮らし

2泊3日ホームステイ体験レポ

村のようす・到着時の歓迎

バスを降りたところまで、スティーブンのお父さんがバイクで迎えに来てくれました。

村に着くと、すぐにチャイを出してくれて、家族の一員のようにあたたかく受け入れてくれたのがすごく印象的でした。

家の造りは、木と泥と牛のフンでできた壁。目覚めるとすぐ外にヤギ、牛、ニワトリたちの鳴き声が響きます。

朝の空気と一緒に、ふんわりと香る“動物のにおい”…。それも含めて、「あ、今ほんまに異文化の中にいるなあ」って思える時間でした。

食事:毎日同じようで、ちゃんとおいしい

ごはんは毎日、じゃがいも・玉ねぎ・トマト・にんにく・塩で煮込んだカランガ(ケニアの家庭料理)。

鶏肉や牛肉が入ってることもありましたが、もしかしたら「いいものをふるまってくれた」のかもしれません。肉は何が好きか聞いてくれたので、、

主食はウガリ(とうもろこし粉を練ったアフリカの主食)、または白米(なんとじゃがいもと一緒に炊かれてました)。

チャパティも日によって出てきて、「あ〜ケニアやな〜」って思えるラインナップ。

そして食後や訪問時には必ずチャイ!これは歓迎の気持ちを表す文化なんだとか。

チャイとは言ってもスパイスが入ってる感じは全くしません。めちゃくちゃ甘いホットミルクティーという感じです。1.2Lくらいの水筒からマグカップに移してくれました。

子どもたちとの交流

最初はちょっと距離を置かれていたけど、そういう時は必勝奥義、変顔です!!!効果は絶大!!!すぐ仲良くなれました。笑

英語は通じなかったけど、言葉がなくても笑い合えるのが子どもとのコミュニケーションの魅力。

チェキを撮ってあげたら、わざわざ伝統衣装に着替えてくれる子もいて、

チィも布を巻いてもらったり、ビーズのネックレスをつけてもらったりして、ちょっとだけサンブル族になれた気分。

伝統衣装とアクセサリー:普段とセレモニーの差

ほとんどの人がTシャツと布という格好。女性は手首や足首にビーズアクセサリーをつけていたり、男性は稀にTシャツなしでビーズアクセサリーをつけていました。

セレモニーのときにだけ本気で着飾るらしく、そのギャップがまたかっこよかったです。

サンブル族の暮らしと文化

一夫多妻制の家族構成

スティーブンの家族は、お父さん・3人の奥さん・兄弟姉妹あわせて10人以上の大所帯。

でも、みんな仲良くて、おやつの時間には母たちが一緒にドーナツを配っていたり、

年上のきょうだいたちが下の子を自然に面倒見てたりして、「この家族の形、すごくいいな」って思わされました。

家族だけど一つの共同体というか、チームというか。日本の核家族とは全く違った、遊牧生活に合っていそうな家族構成だという印象を受けました。

若者たちの”ミーティング”

親戚のあいさつ回りの道中、池のほとりに10代後半〜20代くらいの若者たちが20人近く集まっていました。

「ここで何してるの?」と聞くと、スティーブンが一言「ミーティング」と。

なんの会議かはよくわからなかったけど、若者たちが集まって語り合う文化があるって、なんかいいなと思った瞬間でした。

子育てや新戚とのつながり

この村では、親戚が「家族以上に家族」という感覚。

4軒まわった親戚のおうちも、どこもチャイで迎えてくれて、自然に「家に入って、座って」と言ってくれる。

血縁がとにかく広くて、家族ぐるみのサポート体制ができてるからこそ、

誰もがちゃんと見守られているような安心感がありました。

家畜との暮らし

ヤギ、牛、ニワトリ、ラクダ…。とにかく動物たちと暮らしてる。

起きた瞬間から動物の声、空気、においに囲まれる生活は、私にとっては新鮮すぎる非日常。

けど、彼らにとってはそれが当たり前で、

動物を大切にし、恵みに感謝しながら暮らす姿がとても印象的でした。

写真で見るサンブル族

心に残ったこと・感じたこと

言葉はまったく通じなかったけど、

「旅人として迎え入れてくれた」っていうより、**「家族のように接してくれた」**感覚が強くて、ずっと心があたたかかったです。

別れの朝、バスの手配も全部スティーブンたちがしてくれて、

まだ寒い早朝にバイクで送ってくれて、

「この人たち、どこまで優しいの…」って思った。

物質的には決して豊かじゃないかもしれないけど、人の豊かさって、こういうことなんやなと感じさせてくれる滞在でした。

また、周りの人との関わりが少ない遊牧生活においては一夫多妻制は理にかなった家族の形かもしれないと思いました。そして日本とは全然違う生活様式でとても興味深かったです。

まとめ

ケニア北部に暮らすサンブル族は、

マサイ族と文化的にとても近いけれど、外の世界にほとんど知られていない少数民族。

だからこそ、ネットにもあまり情報がなく、

「今も伝統的な文化が残っているのか」「どこに行けば会えるのか」も分からないままでした。

そんな中、まさかの偶然で本人に出会い、ホームステイさせてもらえることになった今回の体験は、

旅の中でも指折りの“リアルな文化交流”になりました。

伝統的な衣装を日常で着ている人も見れたり、

親戚どうしの濃い関係や、動物と共にある暮らし、

観光地では見えない“素のままの暮らし”を見せてくれたサンブル族。

そして言葉が通じなくても伝わる「歓迎の気持ち」に、心があたたかくなりました。

またいつか、あの村に帰りたいと思っています。

※この記事は実際に体験した時のメモをもとにAIが編集し、私が修正しています。

コメント